大中小

大中小

前段时间,一则标题为“巫溪:从‘捕鱼人’到‘补鱼人’ 3万尾鱼苗增殖放流湾滩河”的新闻引发广泛关注。 事情原委是2024年9月,云阳县熊某某等3人听闻巫溪县湾滩河生态环境优良、鱼类资源丰富,为满足口腹之欲,竟携带消毒颗粒前往湾滩河毒鱼,致使大量鱼类死亡,严重破坏了渔业资源和水域生态环境。事后,巫溪县执法部门迅速进行了立案查处。3名当事人为弥补自己犯下的过错,共同出资4.5万元购买3万尾适合当地水域生长繁殖的裂腹鱼鱼苗,进行增殖放流。

县农业农村委执法人员投放鱼苗。

巫溪生态环境良好。长期以来,巫溪人都将良好的生态环境视为最厚的家底和最靓的底色。故此,破坏生态环境的行为,历来都是巫溪县重点打击的对象。

此次案件的查处,为何在社会引发了广泛关注呢?根本原因在于处罚方式的转变。除依法进行刑事、民事处罚外,还进行了生态修复式增殖放流。这种新的处罚方式,获得了广大网友的一致好评。

党的十八大以来,习近平总书记高度重视生态文明建设,多次作出重要指示批示,提出重要论断,形成了习近平生态文明思想,为全党全国开展生态文明建设提供了根本遵循。

此次案件中3名当事人从“捕鱼人”到“补鱼人”的转变,是基层党委政府及普通群众深入贯彻习近平生态文明思想的生动实践。这背后,是发展理念、执法方式、群众意识的深刻转变,更可以说是一场令人欣喜的生态觉醒。

理念觉醒 引领生态航向

习近平总书记强调:“绿水青山就是金山银山”“保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力”。生态环境保护并不是消极被动的为保护而保护,而是要“正确处理好保护与发展的关系”。习近平生态文明思想明确“坚持在发展中保护、在保护中发展”,强调“生态环境保护和经济发展是辩证统一、相辅相成的,建设生态文明、推动绿色低碳循环发展,不仅可以满足人民日益增长的优美生态环境需要,而且可以推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展,走出一条生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路”。这些站在人类发展、人与自然和谐共生高度的重要思想,为基层党委政府在引领发展上指明了方向,提供了遵循。

红池坝国家森林公园。

巫溪县地处渝东北大山腹地,幅员辽阔,植被丰茂,珍稀动植物资源丰富,是重庆市名副其实的动植物基因库。近年来,巫溪县委县政府积极转变发展理念,实行发展与保护并重,大力推进绿色发展方式,向生态要效益,取得了丰硕的成果。2023年,巫溪全县中药材在地面积达到42.21万亩,其中人工种植面积20.7万亩,实现综合产值12.81亿元。2024年建立了全国首个特色道地中药材野外科学观测研究站,持续加强中药材精深加工项目建设。巫溪野生老鹰茶资源丰富,野生老鹰茶树达100万株,老鹰茶制作技艺被列入重庆市非物质文化遗产名录。近三年,在全县上下的努力下,巫溪老鹰茶成功入选“全国名特优新农产品”名录,获中国、欧盟、日本有机食品认证,巫溪获评“中国老鹰茶之乡”。2024年巫溪老鹰茶年产值超3亿元。

实践证明,理念觉醒带动发展方式转变后,不仅步履稳健,发展成果更令人信心倍增。

方式觉醒 守好生态底线

刑期于无刑。自古以来,中华民族高度重视法治建设,强调公正执法、严格执法,以儆效尤,并认为用刑罚的目的是使人们不必再使用刑罚、受到刑罚。

此次执法方式转变的背后,是执法人员思想行动转变的生动案例。作为社会的公平秤,执法司法部门的工作方式反映了社会发展的方向,对普通大众起着重要的引领作用。

“生态兴则文明兴,生态衰则文明衰。”习近平总书记指出,生态环境方面欠的债迟还不如早还,早还早主动,否则没法向后人交代。你善待环境,环境是友好的;你污染环境,环境总有一天会翻脸,会毫不留情地报复你。这是自然界的客观规律,不以人的意志为转移。

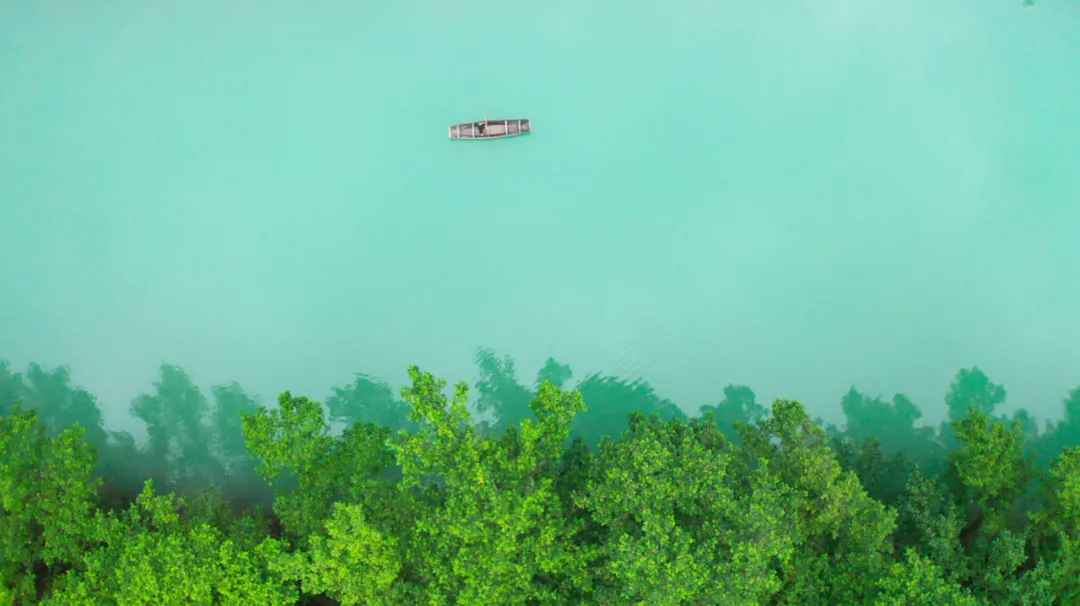

优美的大宁河风光。

巫溪县在生态保护方面的努力由来已久。2017年3月,巫溪县人民检察院联合巫溪县林业局组建林业生态保护检察室,率先探索生态环境破坏案件的处置方式。与以往不同的是,该检察室设立了“补植复绿警示林”,在查办生态违法犯罪案件中,当事人可通过补植复绿、土地复垦等替代方式承担生态损害赔偿责任。仅一年,破坏森林资源刑事案件同比下降9.8%,实现补栽树苗4.6万余株,恢复生态原貌134.2亩。

纵观此次案件的处置,行为人自己出资购买鱼苗进行生态修复,教训深刻,对普通大众而言,这更是一场深刻的警醒。改变传统的执法方式,对于守牢生态底线,意义深远。

意识觉醒 汇聚生态合力

2020年4月,习近平总书记在陕西考察时强调:“人不负青山,青山定不负人。绿水青山既是自然财富,又是经济财富。”

从2005年提出“两山论”到2020年提出“人山论”,表明今日之中国,“要像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的“人不负青山”观念已深入人心,“保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力”的“青山定不负人”实践已开花结果。

正在巡山的护林员。

巫溪人自古以来就有强烈的生态环境保护意识。在大多数70后、80后的童年记忆中,长辈总会教导孩子们说,千万不能毁坏小树苗,那样会遭报应,轻则受罚,重则折寿,所以孩子们每到春天都会去栽树,以祈求得到更多的福报。

近年来,54万巫溪人的生态保护意识更加强烈,一批批植树人让曾经因石漠化变成“和尚山”的宁厂古镇一带重披绿装。

“陡崖植树人”登上央视,纪录他们的新闻报道获得了中国新闻奖,组委会给出这样的评语:“用朴实话语、生动的画面,真实的记录了他们植树的全过程,反映出了新时代变迁的伟大实践。”

“竭泽而渔,岂不获得?而明年无鱼;焚薮而田,岂不获得?而明年无兽。”“子钓而不纲,弋不射宿。”古来,我们的先人就对人与自然的关系有着朴素而深刻的理解。近年来,有曾经的“毁林人”变身如今的“植树人”,也有曾经的“开荒人”变身如今的“治沙人”,这种意识的觉醒,值得庆幸,更值得推崇。

作为新时代的参与者、见证者,我们应随时保持头脑清醒,生态环境保护,永远在路上。